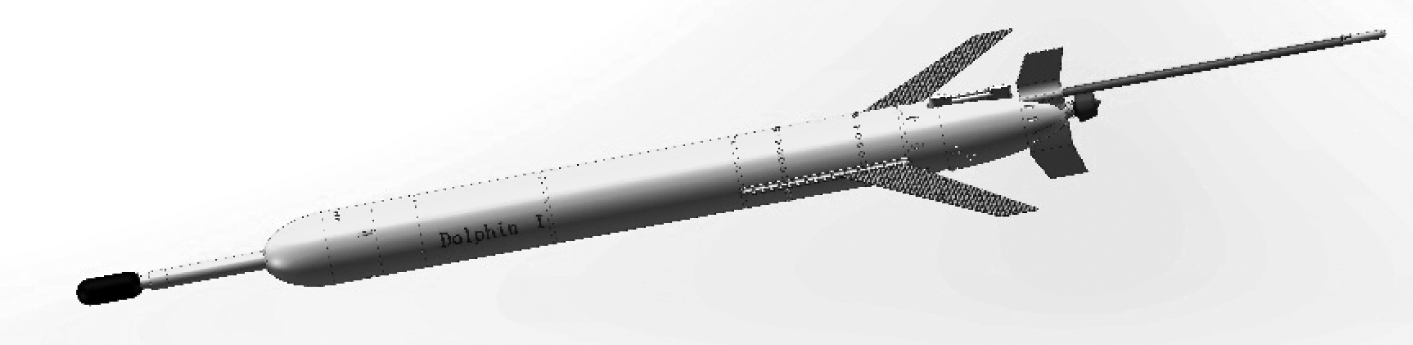

图1 水下声学滑翔机整体结构示意图

Fig.1 Schematic diagram of the overall structure of underwater acoustic glider

Reference format: Wang Chao, Sun Qindong, Zhang Lin, et al. Underwater Acoustic Glider Target Detection Experiments and Performance Evaluation in the South China Sea[J]. Journal of Signal Processing, 2020, 36(12): 2043-2051. DOI: 10.16798/j.issn.1003- 0530.2020.12.010.

作为一种新型的水下无人移动观测平台,水下滑翔机是一种具有在位时间长、持续航程远、噪声水平低、隐蔽性能好、成本低、可操作等优点的水下潜器,已经被广泛应用于海洋环境监测领域,与潜标、浮标等传统观测手段相比,水下滑翔机在海洋环境观测方面的应用具有明显优势[1- 4]。水下滑翔机只有在水面下潜阶段、航向控制阶段、最大工作深度上浮阶段和遇到突发状况需要启动螺旋桨时才会产生短暂的且时间上可提前预测的平台噪声,因此可在水下滑翔机平台上集成声学系统,并通过控制声学系统工作时间和对滑翔机平台进行减振降噪处理来避免和降低平台噪声对声学系统的影响[5-11]。近年来,随着平台、传感器技术及水声信号处理的发展,水下滑翔机在目标探测方面的应用得到了高度重视[11-16]。

国外在水下滑翔机平台集成声学系统方面起步较早,且有了较大进展,2006年8月30日集成水听器的Seaglider水下滑翔机在加利福尼亚州的Point Sur东北方向布放,并于10月10日回收,航行时间长达40天,航行里程达200 km,剖面数166个,试验取得了较好的效果。2010年5月7日,搭载声学水听器的Slocum记录了随距离变化的声波振幅,试验结果表明水下滑翔机用于水声监测的效果可以与水下自主水听器相媲美。2013年5月葡萄牙阿尔加维大学在葡萄牙海岸布放了搭载SR-1水听器的Slocum用于探测水下噪声,结果表明其可对水下噪声进行时间和空间尺度上的有效探测。国内在水下滑翔机与声学水听器集成应用方面的研究相对较少,中科院声学所通过在水下滑翔机上集成单个声压水听器,并于2016年8月在南海某海域开展了海洋环境噪声观测试验,由于平台优化不完善,导致800 Hz和1600 Hz高频段海洋环境噪声谱级大于100 Hz和200 Hz的低频段[7- 8]。哈尔滨工程大学在水下滑翔机左翼、右翼、前导流罩和尾翼各安装一个声压水听器构成4元声学探测系统,并在南海海域进行了一次海上试验,试验只是验证了声学系统对单频信号具有很好的增益,没有进一步验证声学探测系统对海上目标的探测性能。海军潜艇学院和青岛海洋科学与技术国家实验室通过对现有“海燕”水下滑翔机平台进行全新设计,重点为声学特性以及平台减振降噪优化设计,目前已成功研制出了具有海上目标探测能力的水下声学滑翔机平台,并在浅海和深海海域进行了多次海上目标探测能力验证试验。

总体而言,水下声学滑翔机在海洋方面的应用主要还是集中在海洋环境噪声监测和平台应用适应性验证阶段,针对水下声学滑翔机对海上目标探测方面的试验说明以及公开文献对水下声学滑翔机目标探测性能评估研究缺乏的问题,该文旨在利用南海海域开展的水下声学滑翔机对海上目标探测能力验证试验,梳理总结水下声学滑翔机对不同船长、船宽、吃水深度、航速条件下目标探测距离,并给出目标方位估计精度和-3 dB波束宽度[17-18]。

水下声学滑翔机主要由水下滑翔机平台和声学测量系统两部分组成,其中,水下滑翔机平台是在天津大学现有“海燕-Ⅱ”滑翔机平台基础上进行全新优化设计完成的,声学测量系统则包括矢量水听器和信号处理机两部分,采用的矢量水听器为大深度三维同振式矢量水听器,其耐压深度可达1500 m,图1为水下声学滑翔机整体结构示意图。

图1 水下声学滑翔机整体结构示意图

Fig.1 Schematic diagram of the overall structure of underwater acoustic glider

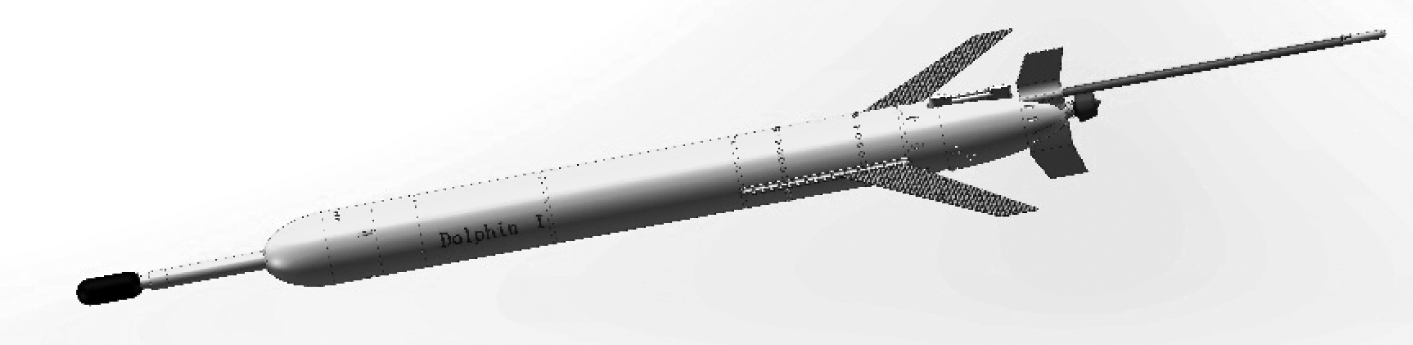

水下声学滑翔机可完成多个剖面、不同深度上的声学信号采集,其可根据不同任务海区设置不同的剖面滑翔深度,也可根据不同目标探测策略设置声学系统工作深度,水下声学滑翔机海上目标探测流程如图2所示。由前期测试结果可知,滑翔机工作过程中将产生较大的平台自噪声,水下滑翔机上集成的声学测量系统接收信号不可避免的会受到严重的平台干扰影响[6,11]。然而,水下滑翔机在剖面滑翔过程中平台噪声是短暂存在且在时间上是可提前预知的,通过设置声学测量系统在滑翔机水面下潜准备阶段和水下最大工作深度上浮阶段断电停止工作,并对滑翔机航向调节机构进行减振降噪处理和优化,即可避免和降低滑翔机平台近场噪声对声学系统的影响。

图2 水下声学滑翔机海上目标探测流程图

Fig.2 Flowchart of underwater acoustic glider detecting target

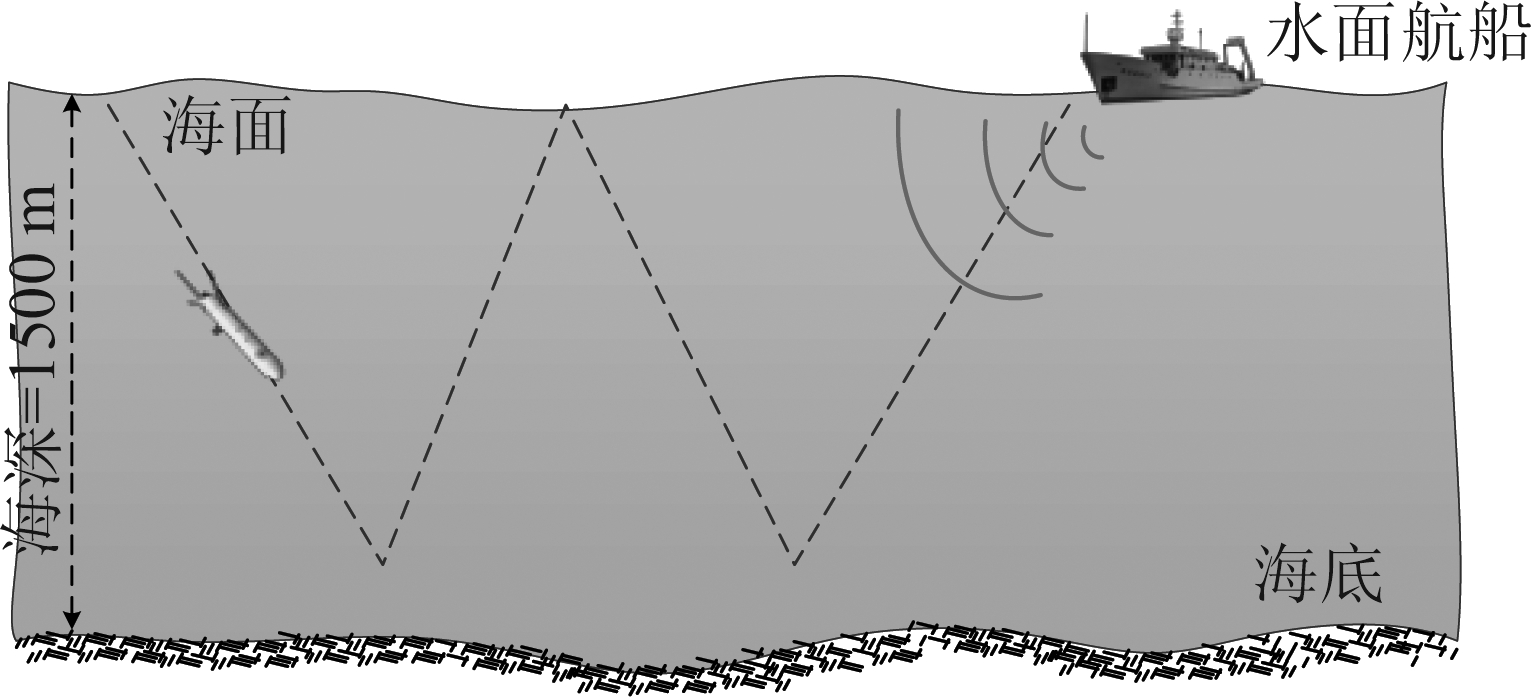

图3 水下声学滑翔机试验情况时间谱图

Fig.3 Time spectrum of underwater acoustic glider experiment situation

自2013年开展矢量水听器在水下滑翔机平台上应用研究以来,进行了多次消声水池、港池和海上试验,如图3所示(部分试验),其中2018年5月、2018年6月、2019年1月、2019年8月和2020年1月为5次南海深海区目标探测能力验证试验。2018年组织的2次南海试验为滑翔机平台减振降噪处理优化前深海适应性试验,并针对试验暴露出的滑翔机航向调节机构工作期间产生较强间歇性电磁抱闸噪声问题,对滑翔机航向调节机构进行了减振降噪处理,并对航向调节机构控制策略进行了优化,2019年和2020年组织的3次南海试验即为滑翔机平台减振降噪处理优化后目标探测能力验证试验。

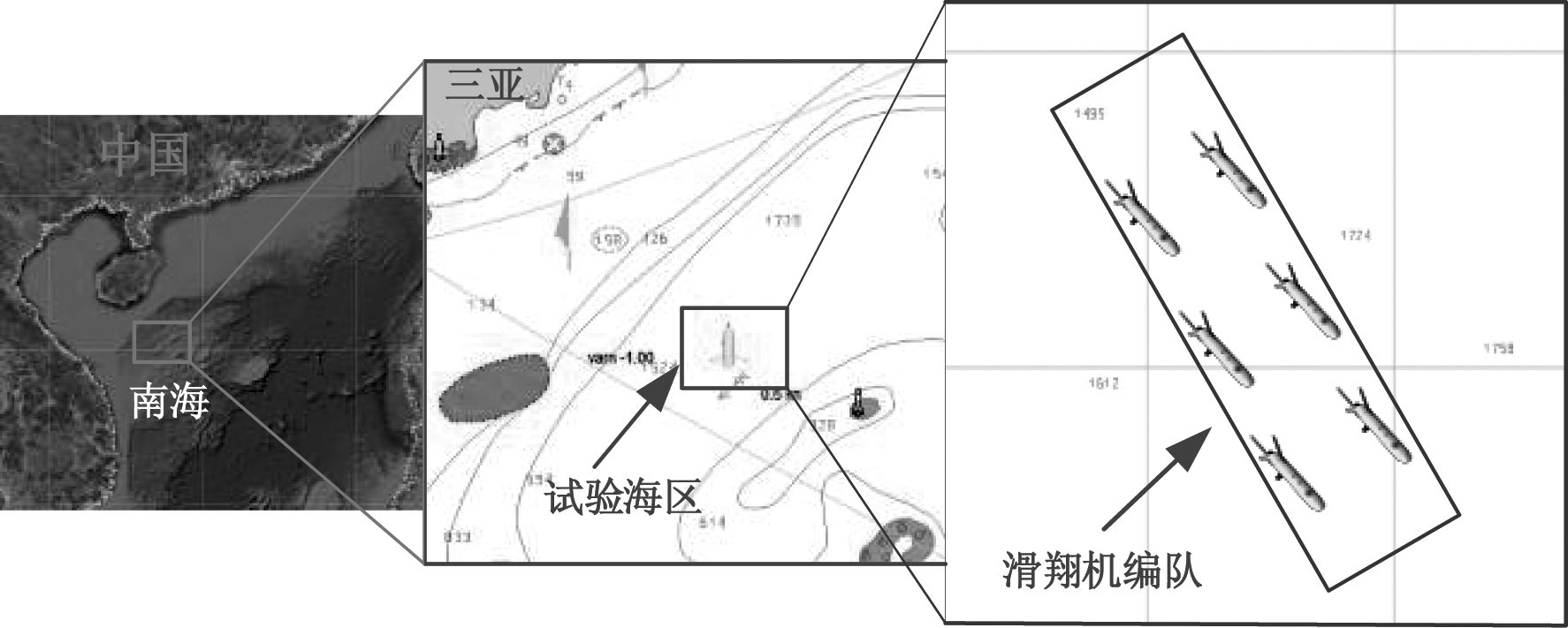

图4 水下声学滑翔机南海试验海区位置

Fig.4 The Location of the underwater acoustic glider experiment site

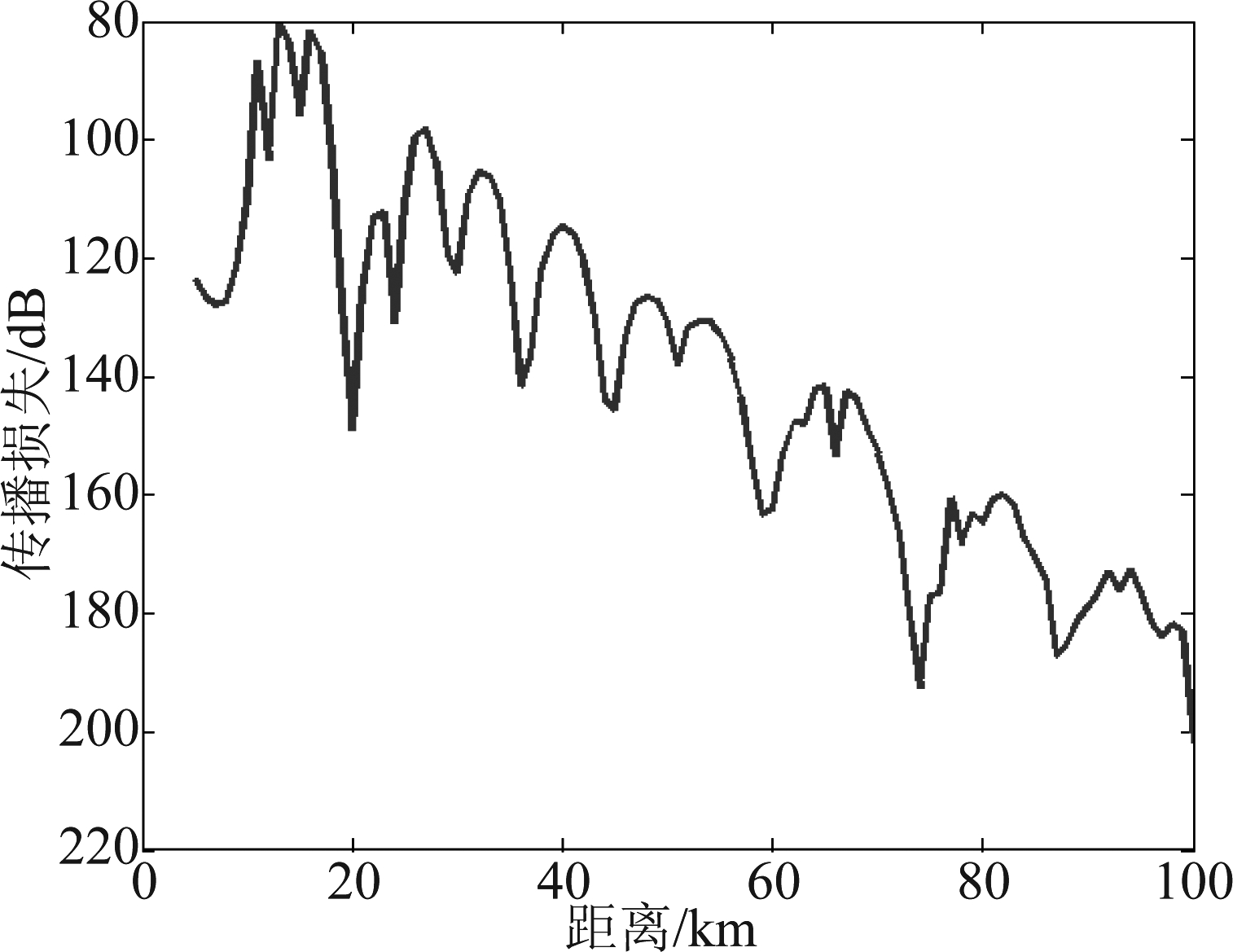

本文利用2019年8月和2020年1月在南海海区组织的2次水下声学滑翔机试验数据,分析与评估滑翔机平台减振降噪处理优化后,水下声学滑翔机对水面航船目标的探测性能。2次试验均以配合试验船和海上过往船只为探测目标进行,试验期间用船舶自动识别系统(Automatic Identification System, AIS)和船载雷达实时接收试验海区水面航船位置信息、尺寸信息和运动状态。图4给出了2019年8月和2020年1月2次南海试验试验海区地理位置,其所在区域约为30 nm×20 nm的矩形海域,是深度超过1000 m的深海海区。两次试验期间海况较好约为2级且几乎没有变化,声速均为南海典型深水区声速剖面,图5是2019年8月份试验期间用XCTD测量得到的海洋环境参数剖面,由图可以看出,试验期间海深40 m以内是混合层,40 m至200 m深度范围内为声速跃变层,声道轴约在1000 m深度上,图6为利用测量得到的声速剖面计算得到的频率1 kHz传播损失随距离变化情况。

图5 2019年8月份XCTD测量结果

Fig.5 XCTD measurement results in August 2019

图6 频率1 kHz传播损失

Fig.6 The transmission loss in 1 kHz

两次海上试验时长分别为6天和8天时间,期间共布放水下声学滑翔机18台次,声学系统以20 kHz的采样率记录三轴矢量水听器四个通道的数据,共记录有450G水声数据。为说明水下声学滑翔机对海上目标探测能力,下节从数据中选取5组典型不同型号水面航船噪声数据,采用加窗直方图算法计算水面目标方位估计结果,分析水下声学滑翔机对不同水面航船目标的探测性能。这种围绕水下声学滑翔机对海上目标探测性能的分析结果与性能评估在公开文献中较为少见,下节将重点围绕水下声学滑翔机对不同船长、船宽、吃水深度、航速条件下的水面航船探测情况进行总结。

水下声学滑翔机进行水中目标探测时会产生俯仰、翻转和横滚等姿态变化,其探测到的是相对于平台自身坐标系的测向结果,为得到目标相对于地理坐标系的方位,必须提供滑翔机平台相对于地理坐标系的实时姿态信息,再通过实时姿态校正得到待测目标的真实方位。本文通过在水下声学滑翔机平台耐压舱内集成一种微型MEMS姿态传感器,用于测量滑翔机平台航向角、俯仰角和横滚角[19]。

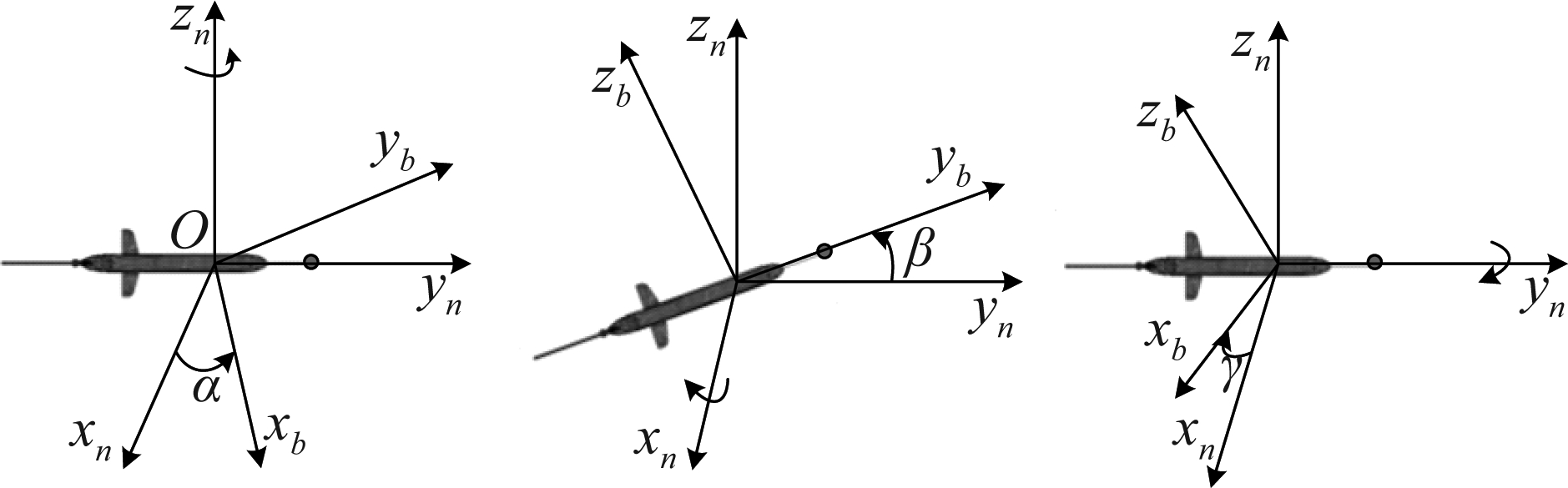

令水下声学滑翔机测量质点振速的笛卡尔坐标系为Oxbybzb,姿态传感器所应用的地理坐标系为Oxnynzn,地理坐标系的Oxn轴、Oyn轴和Ozn轴分别沿北、东和天方向。当坐标系Oxbybzb相对于坐标系Oxnynzn发生旋转时,绕Ozn轴、Oxn轴和Oyn轴旋转可分别得到矢量水听器的航向角α、俯仰角β和横滚角γ,如图7所示。

图7 姿态角定义示意图

Fig.7 Diagram of attitude angle definition

若(xb,yb,zb)为在坐标系Oxbybzb下的坐标值,(xn,yn,zn)为在地里坐标系Oxnynzn下的坐标值,由姿态转换矩阵可得两坐标值的映射关系为:

其中,![]() 为姿态转换矩阵[19]。姿态校正完成后选用加窗直方图方位估计算法进行海上试验数据处理,单次处理时长5 s,处理频段为200 Hz~3 kHz[20]。

为姿态转换矩阵[19]。姿态校正完成后选用加窗直方图方位估计算法进行海上试验数据处理,单次处理时长5 s,处理频段为200 Hz~3 kHz[20]。

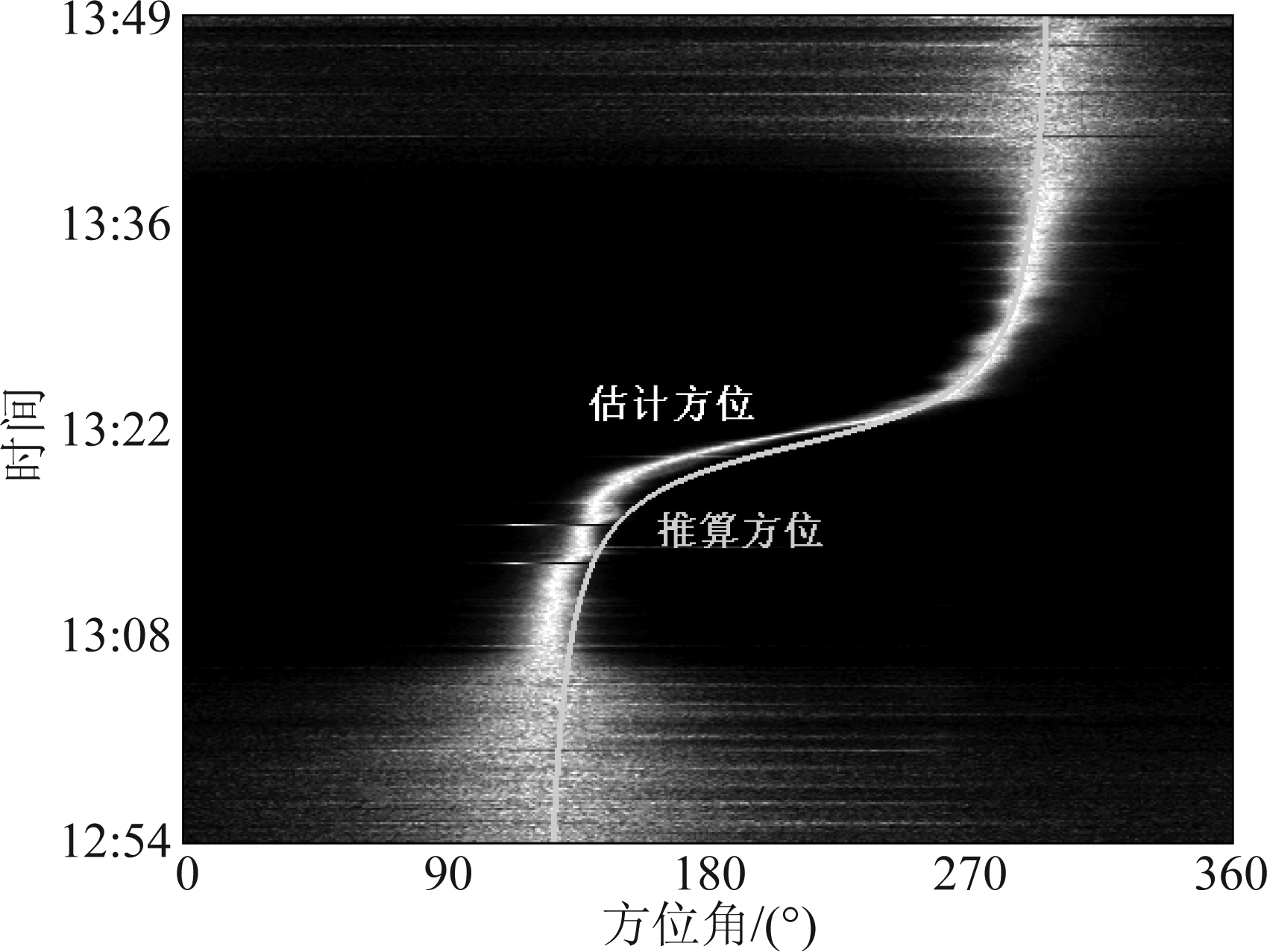

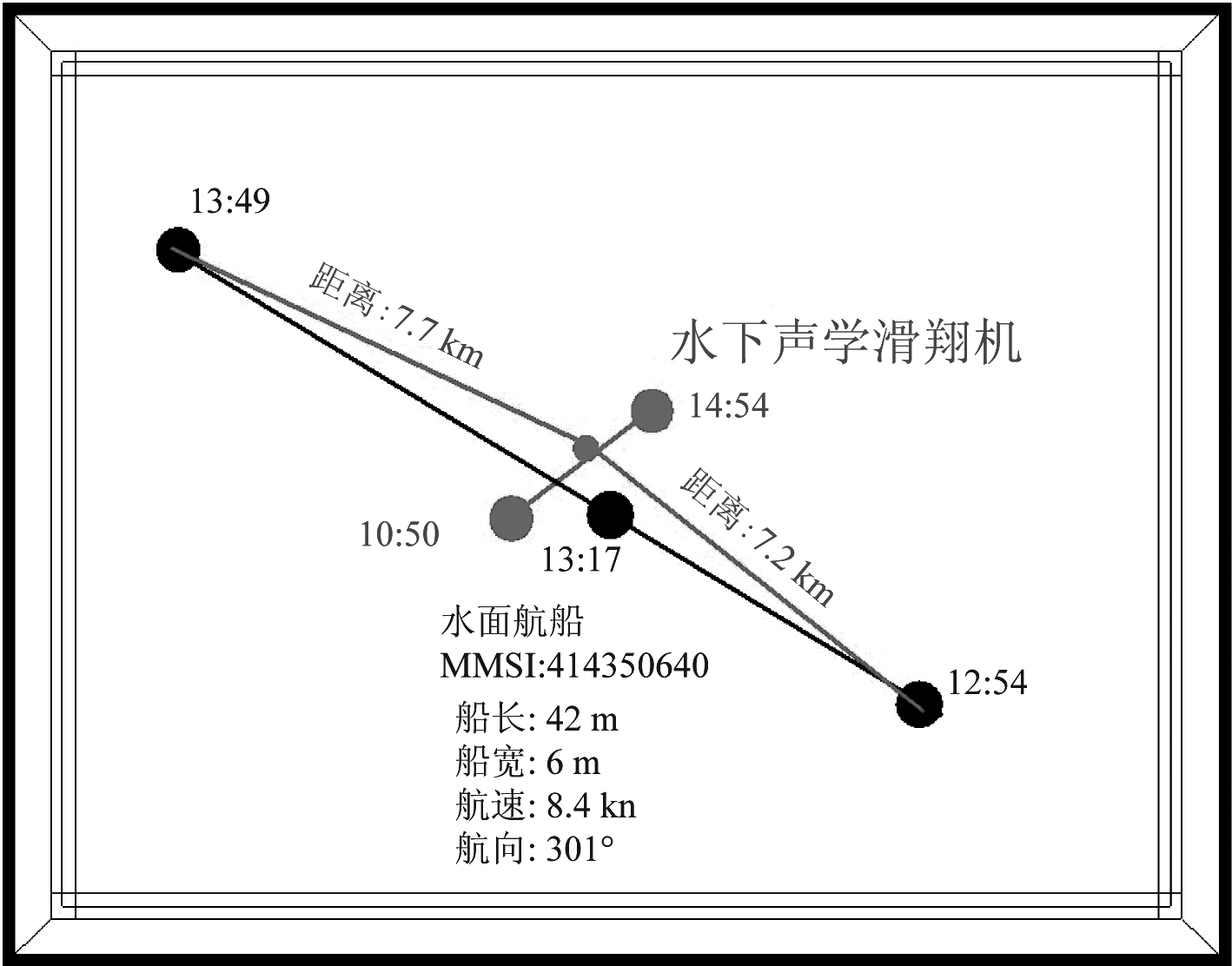

图8为2019年8月某天12:54~13:49时间段内水下声学滑翔机声学测量系统计算输出的水面航船(丰旺88,MMSI:414350640,船长:42 m,船宽:6 m,吹水:19.5 m)噪声信号估计方位历程图,图中也一并给出了滑翔机平台与丰旺88水面航船间的推算方位,其中丰旺88位置点通过船载AIS接收机接收获得,滑翔机平台位置点则通过10:50时刻滑翔机入水点和14:55时刻滑翔机出水点推算得到,因此滑翔机与丰旺88间的推算方位将存在一定偏差,特别是在距离较近的时间段内偏差将相对更大。图9给出了12:54~13:49时间段内水下滑翔机和丰旺88水面航船相对位置态势图,此时间段内丰旺88航速8.4 kn、航向301°,滑翔机平台以24°俯仰角由深度905 m下潜至1141 m,丰旺88水面航船与滑翔机距离最近时约为0.7 km,距离最远时约为7.7 km。由图8和图9可以看出,水下声学滑翔机在整个12:54~13:49时间段内可全程探测并跟踪丰旺88水面航船方位,则水下声学滑翔机对航速8.4 kn的丰旺88水面航船最远探测距离为7.7 km。

图8 噪声信号估计方位历程图

Fig.8 The bearing time recordings of surface ship noise

图9 滑翔机平台与水面航船位置态势图

Fig.9 Relative positional situation of glider platform and surface vessel

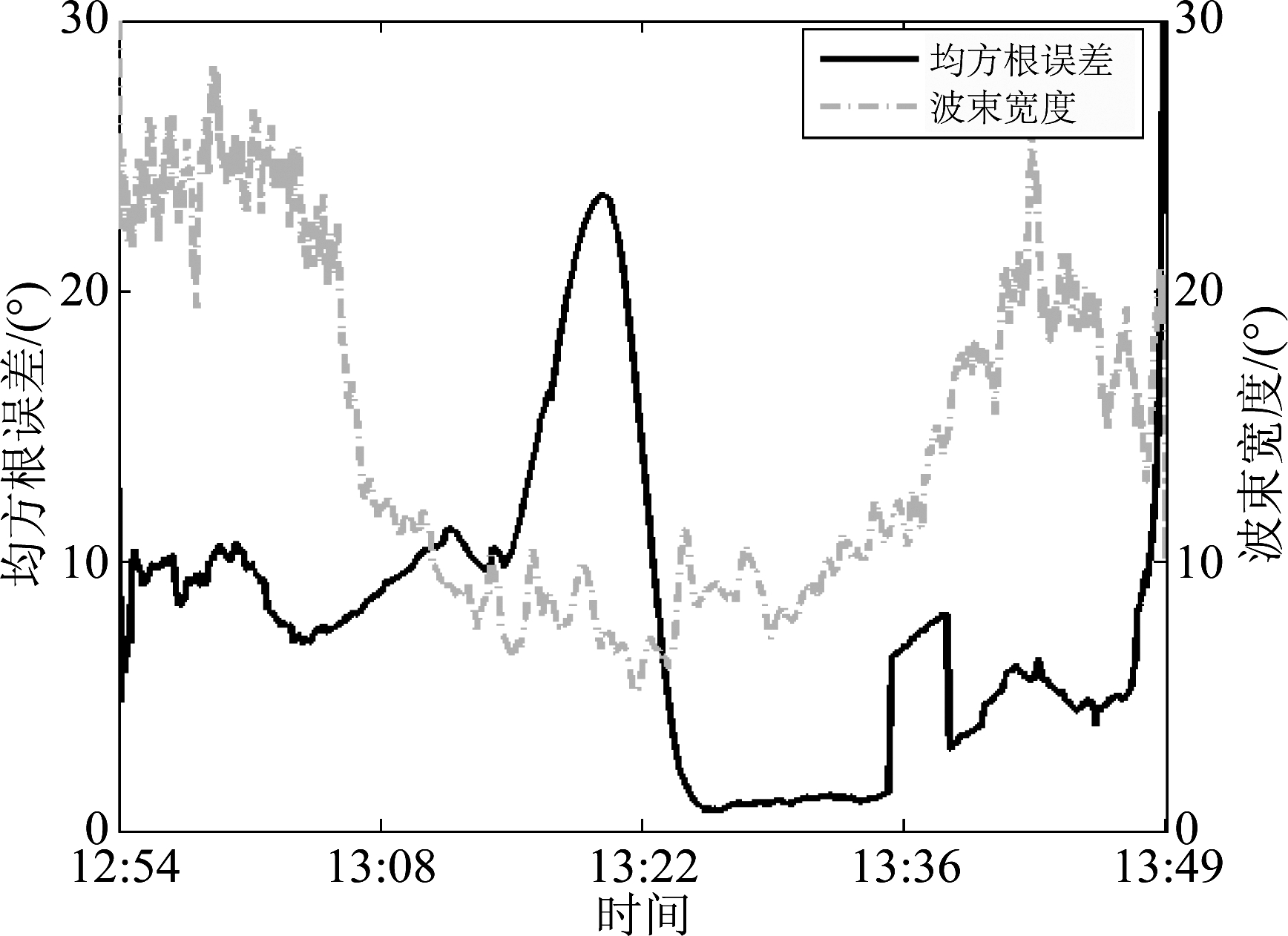

图10给出了水下声学滑翔机对丰旺88水面航船目标估计方位-3 dB波束宽度以及与推算方位间的均方根误差(Root Mean Square Error, RMSE)随时间变化曲线,由图10可以看出,在滑翔机平台与水面航船距离较远时,-3 dB波束宽度相对较大,随着丰旺88水面航船靠近滑翔机平台,-3 dB波束宽度逐渐减小,而在距离较近的3 km范围内,-3 dB波束宽度可达10°以内;而在滑翔机平台与水面航船距离较近时,目标估计方位均方根误差存在相对较大的现象,这是由于滑翔机平台水下推算位置点存在偏差而导致推算方位在近距离时偏差较大引起的。

图10 目标估计方位均方根误差和波束宽度

Fig.10 RMSE and -3 dB beam width of target estimation azimuth

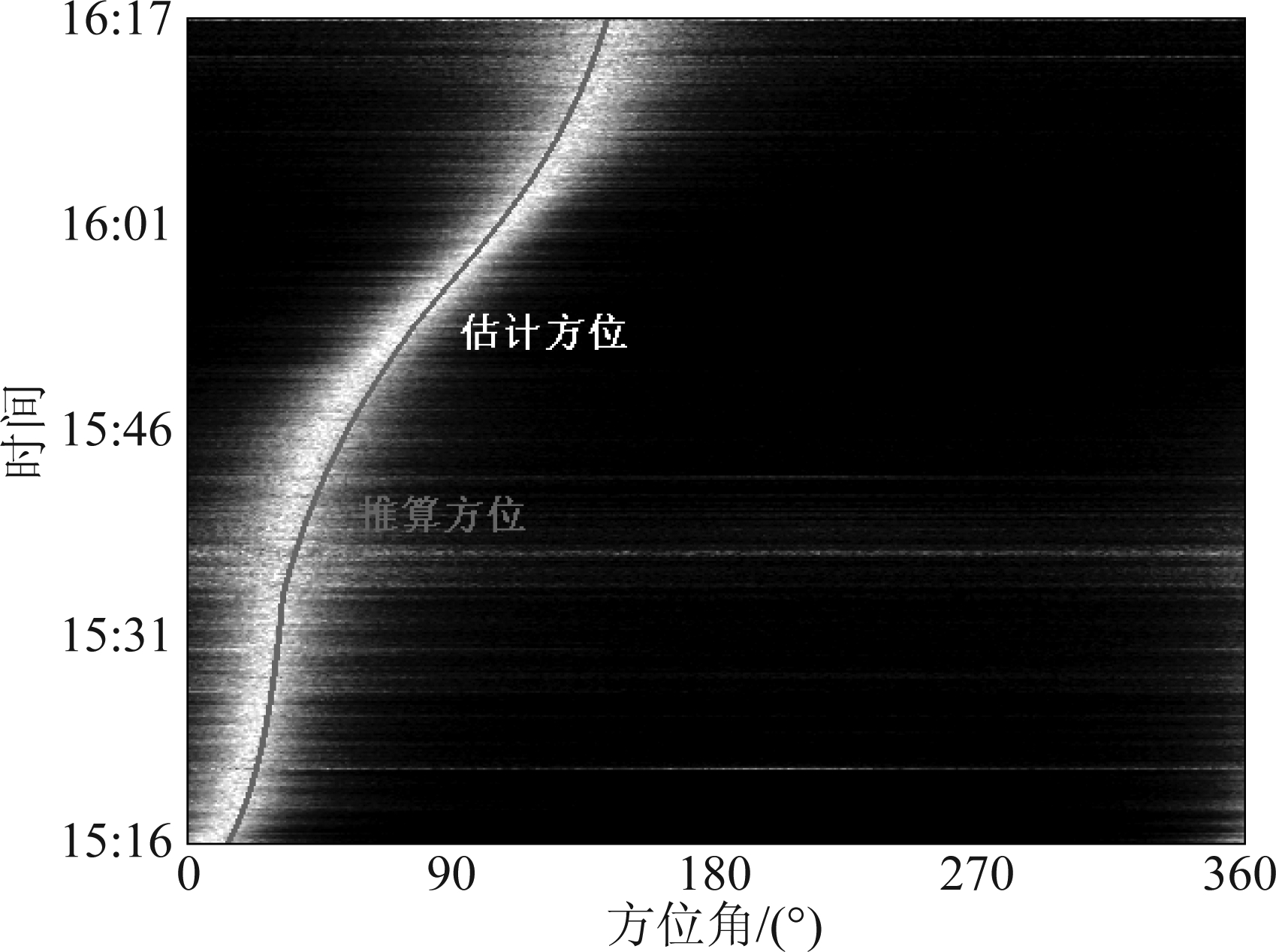

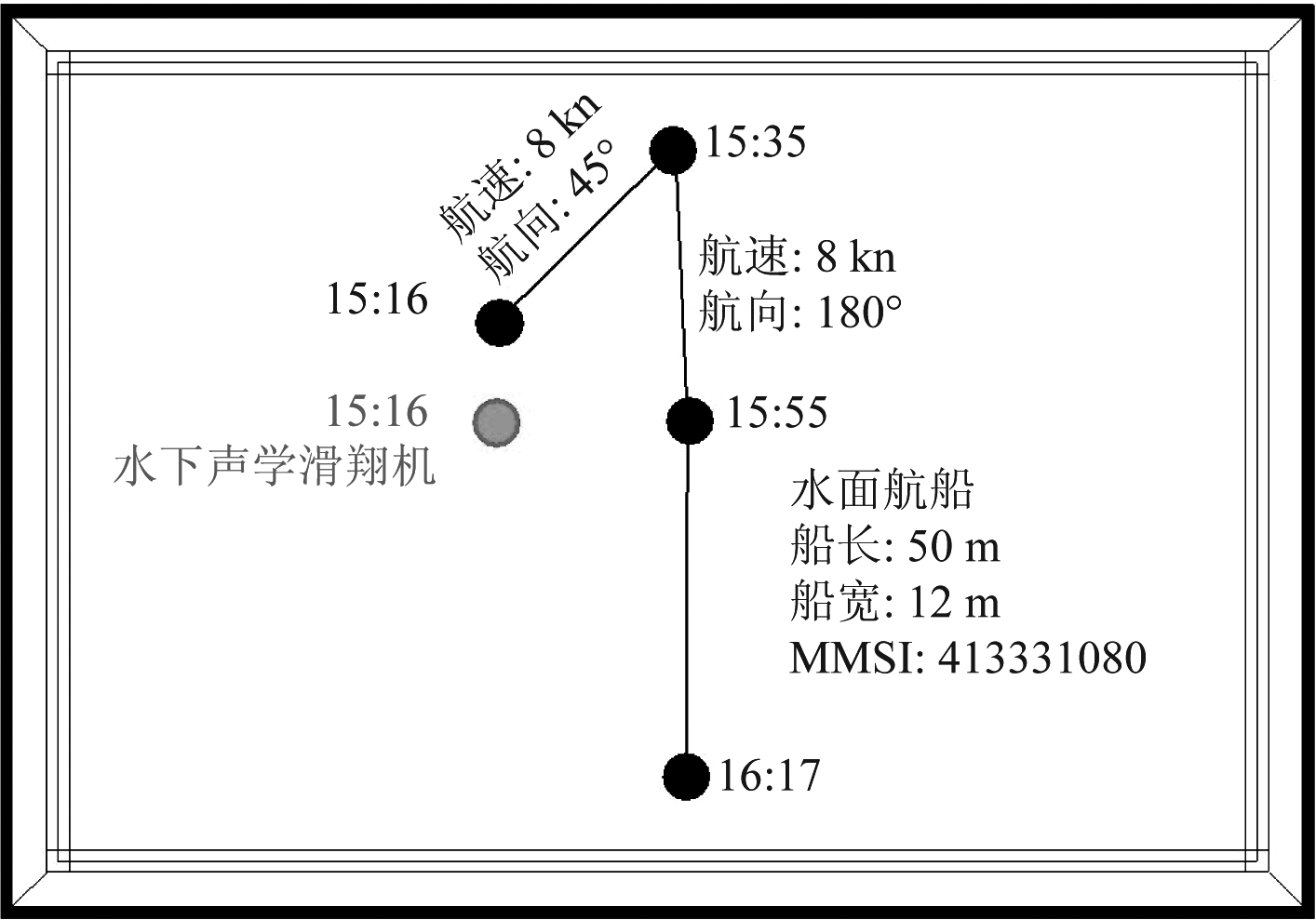

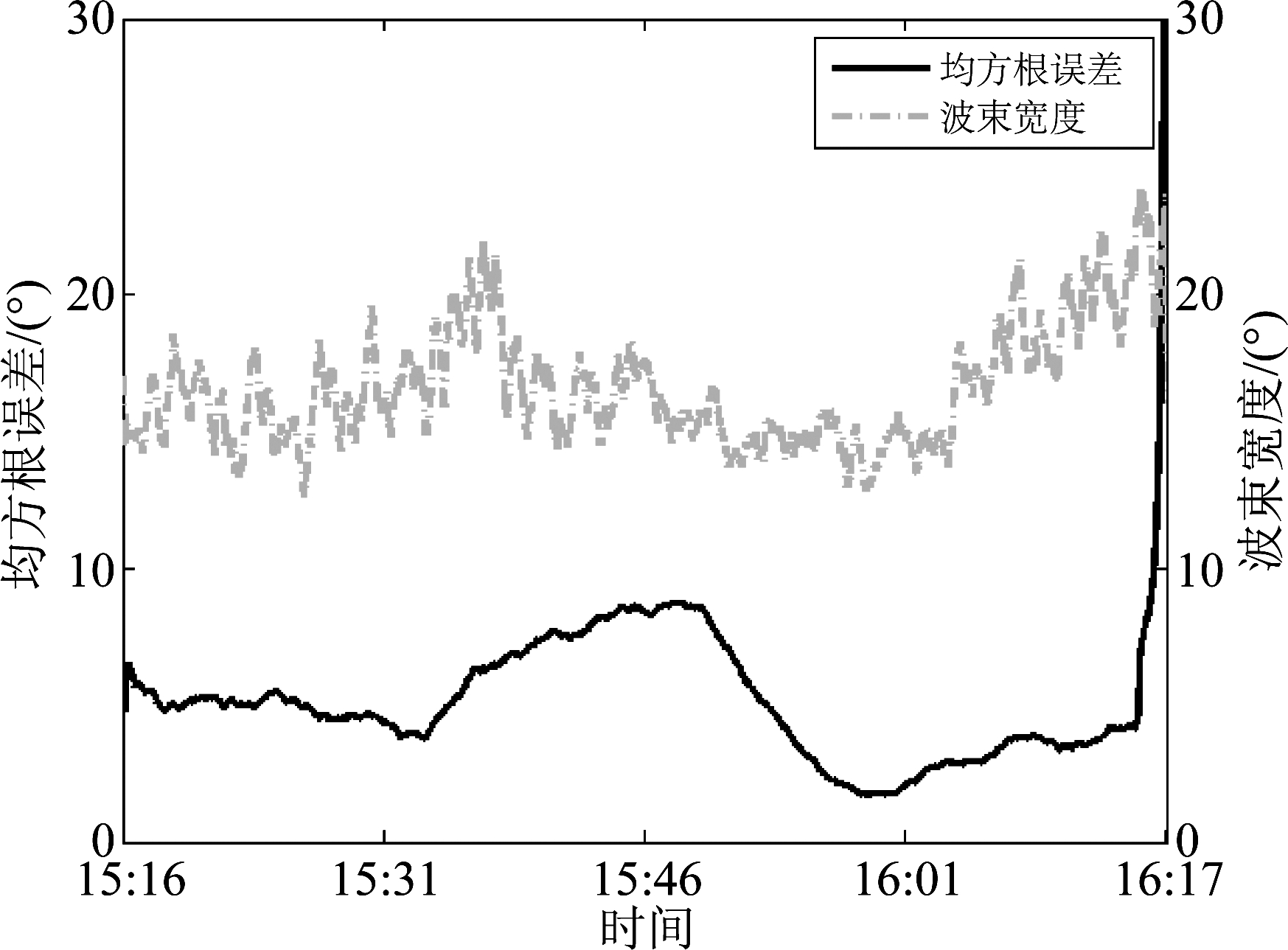

图11给出了2020年1月某天15:16~16:17时间段内水下声学滑翔机声学测量系统计算输出的水面航船(“海力”号科考船,MMSI:413331080,船长:50 m,船宽:12 m,吃水:2.8 m)噪声信号估计方位历程伪彩图,图中红色实线为滑翔机平台与科考船间的推算方位,其中科考船位置点通过船载AIS接收机接收获得,滑翔机平台位置则通过滑翔机入水点和滑翔机出水点推算得到。图12给出了15:16~16:17时间段内水下声学滑翔机和科考船相对位置态势图,其中,科考船在15:16~15:35时间段内航速8 kn、航向45°,在15:35~16:17时间段内航速8 kn、航向180°;滑翔机平台在15:16~16:17时间段内以20°俯仰角由深度55 m下潜至449 m。试验过程中科考船与滑翔机距离最近时约为2.5 km,距离最远时约为6.5 km。结合图11和图12可以看出,水下声学滑翔机对航速8 kn的科考船目标最远探测距离为6.5 km。

图11 噪声信号估计方位历程图

Fig.11 The bearing time recordings of surface ship noise

图13给出了水下声学滑翔机对科考船估计方位-3 dB波束宽度以及与推算方位间的均方根误差随时间变化曲线,由图13可以看出,在整个15:35~16:17时间段内,水下声学滑翔机对科考船估计方位-3 dB波束宽度在15°左右;在滑翔机平台水下推算位置存在偏差情况下,科考船估计方位均方根误差基本小于10°,且最小时可达3°左右。

图12 滑翔机平台与水面航船位置态势图

Fig.12 Relative positional situation of glider platform and surface vessel

图13 目标估计方位均方根误差和波束宽度

Fig.13 RMSE and -3 dB beam width of target estimation azimuth

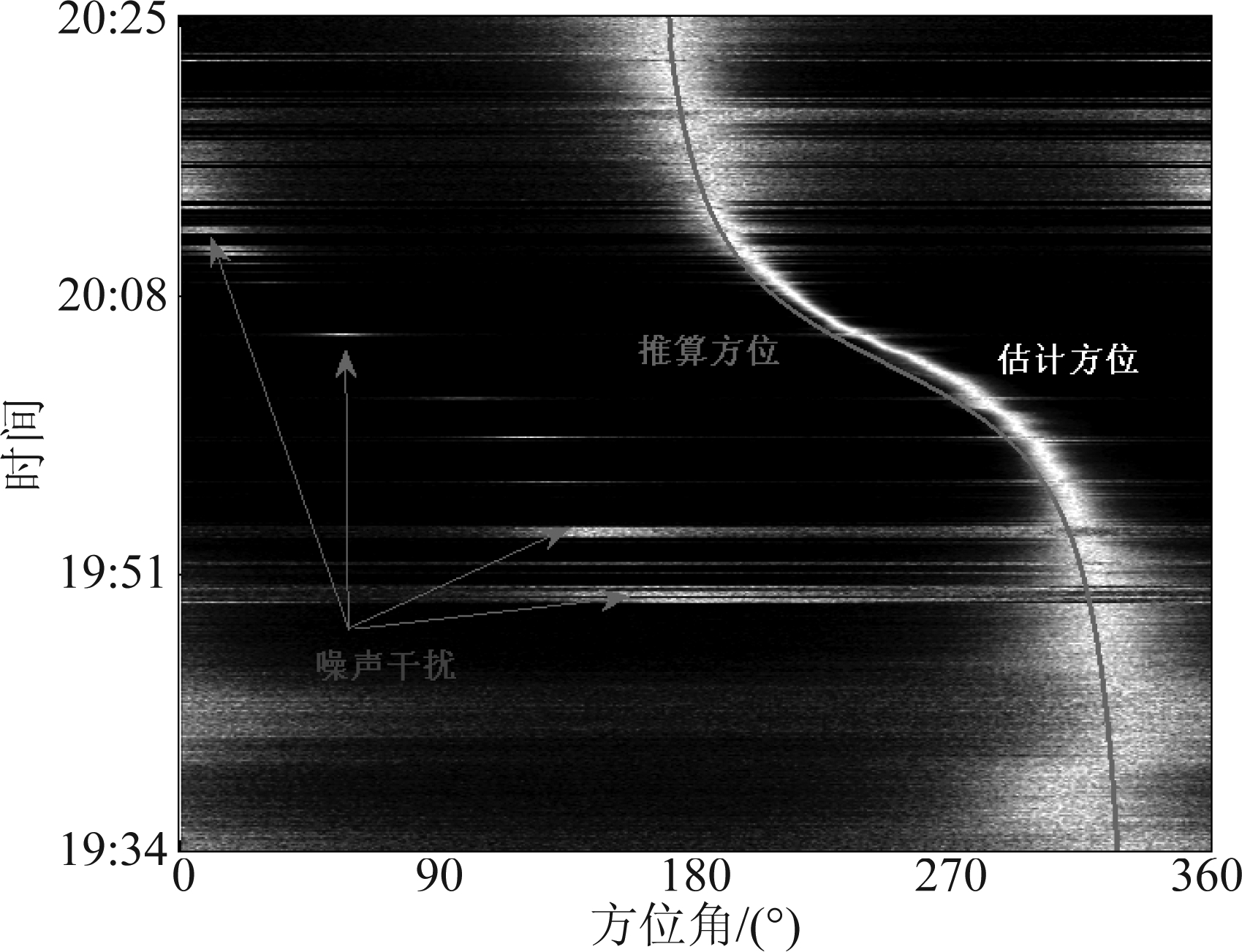

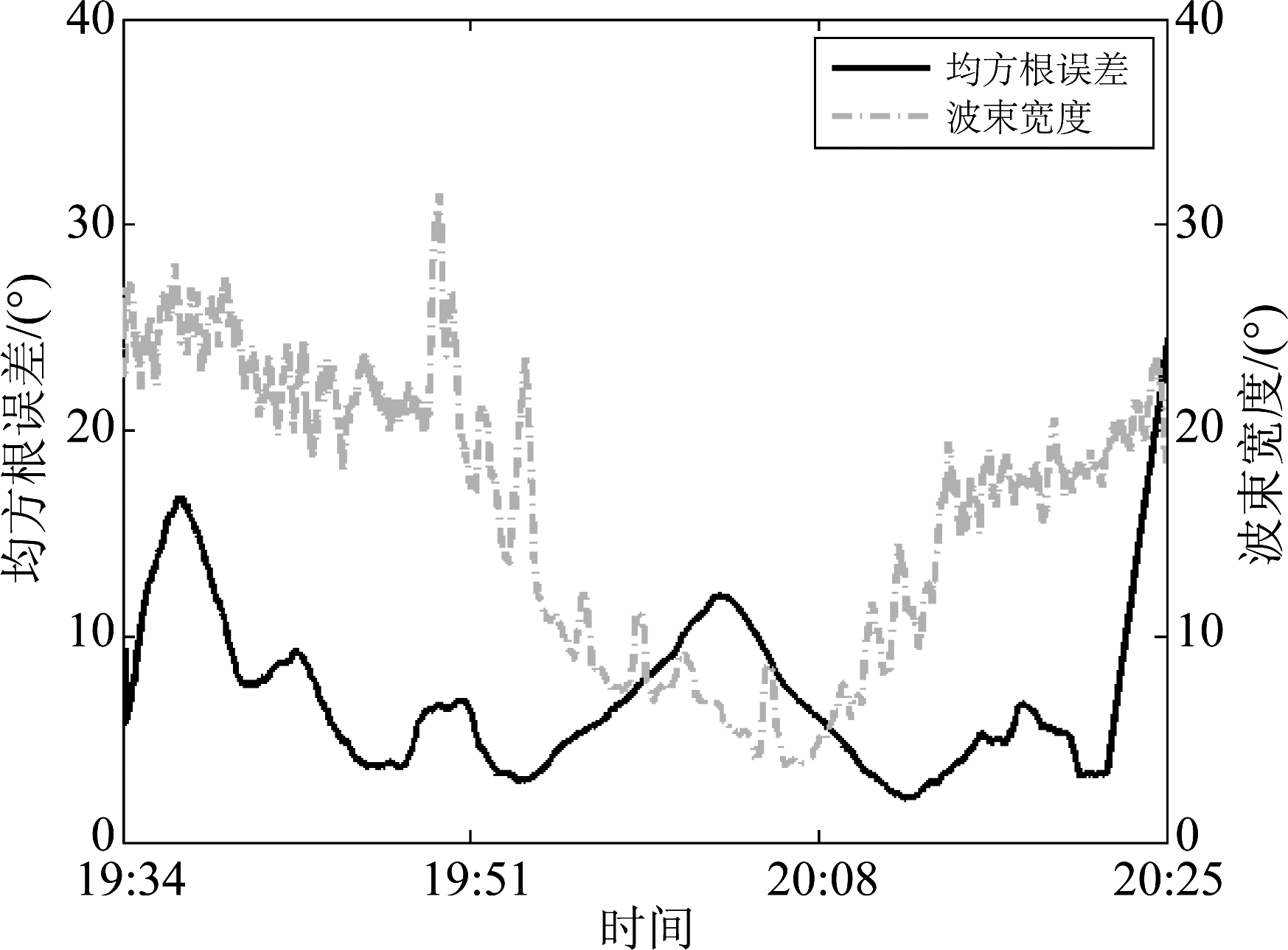

图14给出了2020年1月某天19:34~20:25时间段内水下声学滑翔机声学测量系统计算输出的水面航船(货船,MMSI:413464880,船长:60 m,船宽:13 m,吃水:8.5 m)噪声信号估计方位历程伪彩图,图中红色实线为滑翔机平台与货船间的推算方位,滑翔机平台位置点则通过17:51时刻滑翔机入水点和22:28时刻滑翔机出水点推算得到,期间滑翔机设置最大工作剖面深度为1000 m。由图14可以看出,水下声学滑翔机在接收货船辐射噪声的同时也受到了周围其他噪声干扰的影响。图15给出了19:34~20:25时间段内水下声学滑翔机和货船相对位置态势图,此时间段内货船航速11.7 kn、航向156°,滑翔机平台在19:34~20:25时间段内平台深度由599 m下潜至841 m,此时间段内货船离滑翔机平台最近距离为1.9 km,最远距离为11.4 km。结合图14和图15可以看出,水下声学滑翔机对航速11.7 kn的货船最远探测距离为11.4 km。图16给出了水下声学滑翔机对货船估计方位-3 dB波束宽度以及与推算方位间的均方根误差随时间变化曲线,由图16可以看出,在水下声学滑翔机与货船距离较近的时间点附近,估计方位-3 dB波束宽度可达5°左右;在整个19:34~20:25时间段内,目标估计方位均方根误差基本在15°以内,而在某些时段,均方根误差可达5°以内,在20:00时间点附近均方根误差存在增大现象,这是由于滑翔机与货船间距离较近时推算方位相对较大引起的。

图14 噪声信号估计方位历程图

Fig.14 The bearing time recordings of surface ship noise

图15 滑翔机平台与水面航船位置态势图

Fig.15 Relative positional situation of glider platform and surface vessel

图16 目标估计方位均方根误差和波束宽度

Fig.16 RMSE and -3 dB beam width of target estimation azimuth

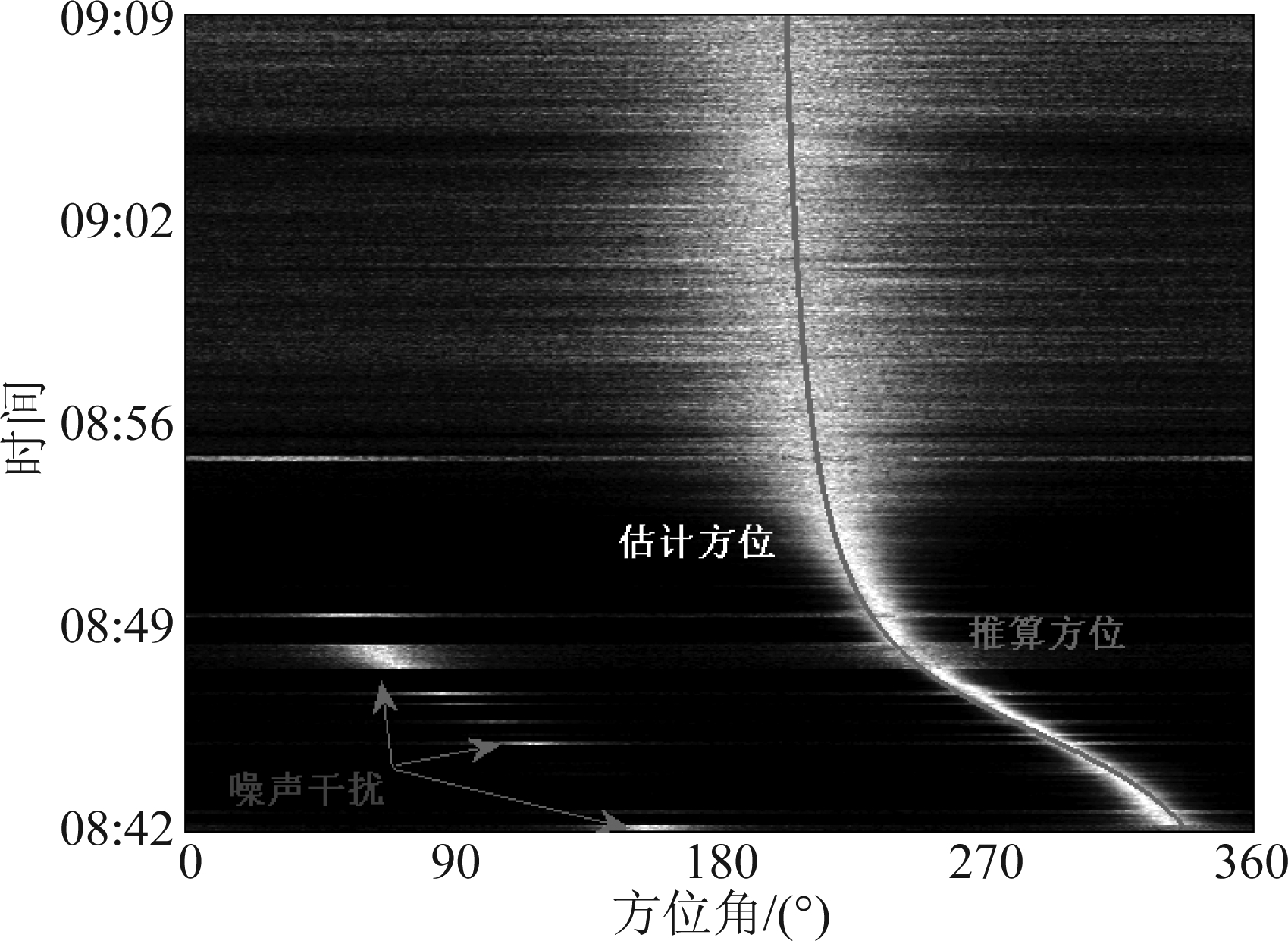

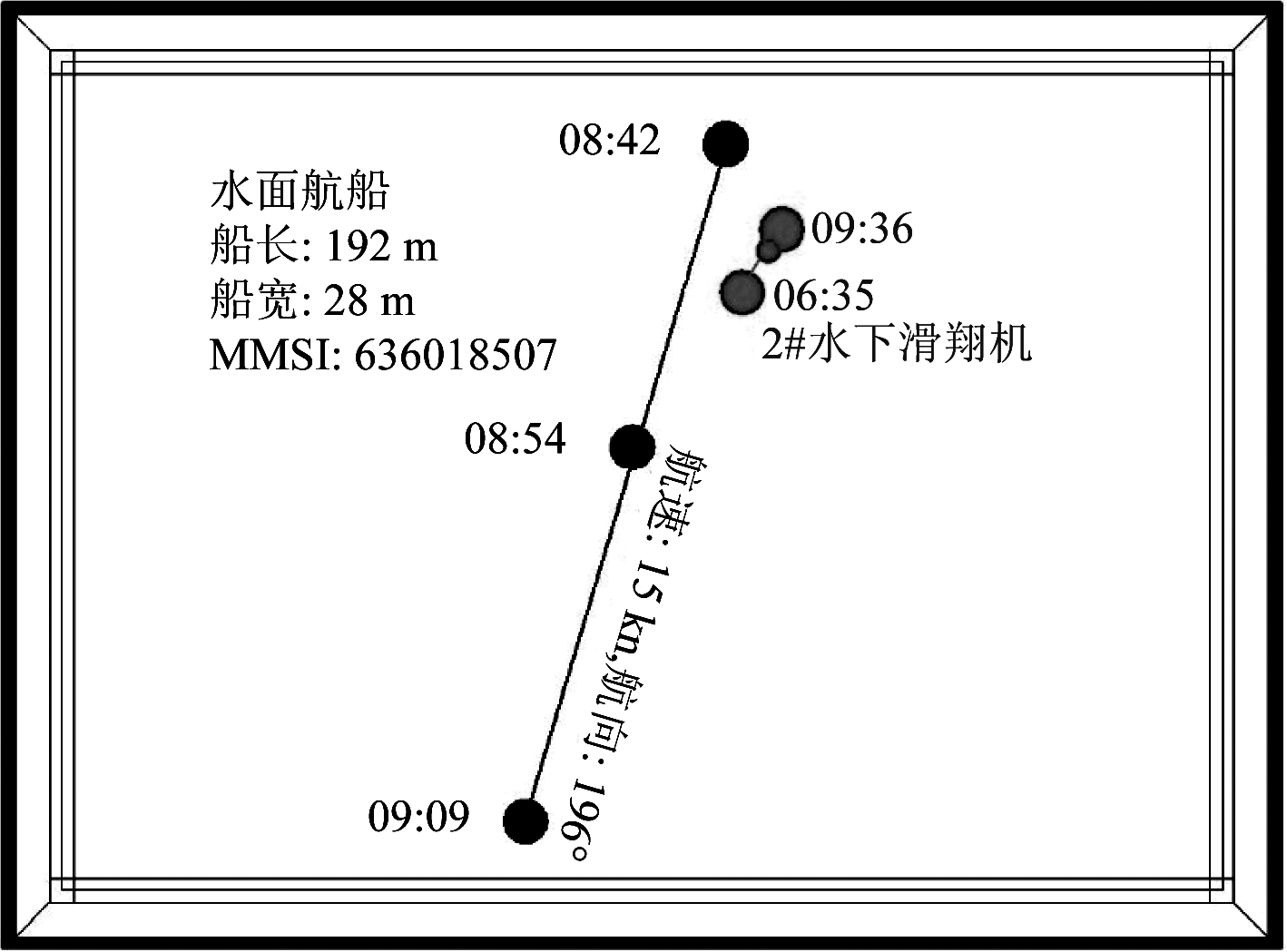

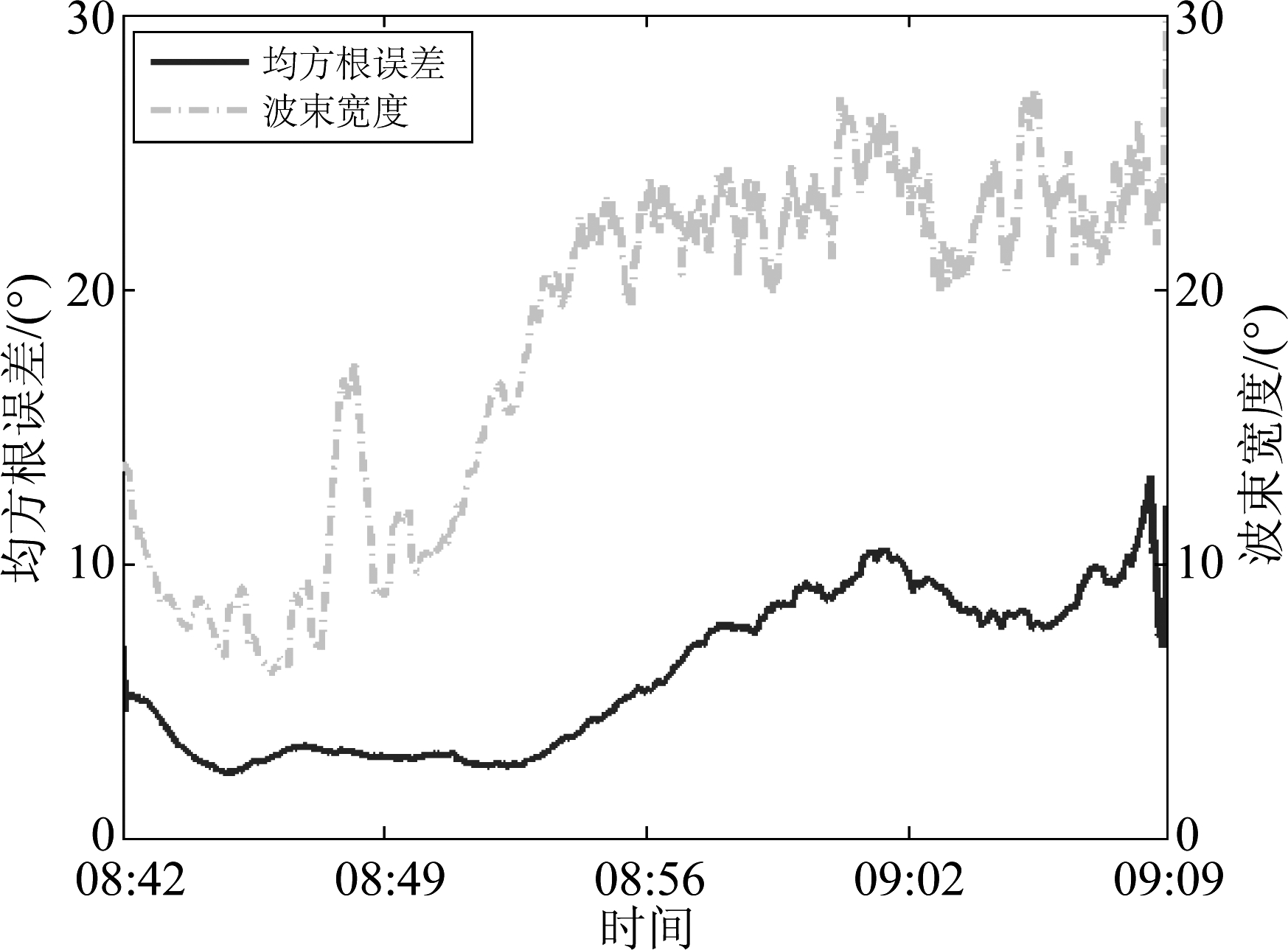

图17给出了2020年1月某天08:42~09:09时间段内水下声学滑翔机声学测量系统计算输出的水面航船(集装箱船,MMSI:636018507,船长:192 m,船宽:28 m,吃水:9 m)噪声信号估计方位历程伪彩图,图中红色实线为滑翔机平台与集装箱船间的推算方位,滑翔机平台位置点则通过06:35时刻滑翔机入水点和09:36时刻滑翔机出水点推算得到。由图17可以看到,水下声学滑翔机在接收集装箱船辐射噪声的同时也受到了周围其他噪声干扰的影响。图18给出了08:42~09:09时间段内水下声学滑翔机和集装箱船相对位置态势图,此时间段内集装箱船航速15 kn、航向196°,滑翔机平台约以30°的俯仰角由664 m上浮至197 m,此时间段内集装箱船距离滑翔机平台最近为1.3 km,最远为11.2 km。由图17和图18可以看出,水下声学滑翔机对航速15 kn的集装箱船最远探测距离为11.2 km。图19给出了水下声学滑翔机对集装箱船估计方位-3 dB波束宽度以及与推算方位间的均方根误差随时间变化曲线,由图19可以看出,在08:42~09:09时间段内,目标估计方位均方根误差基本在10°以内,且在水下声学滑翔机与集装箱船距离较近的时间点附近,均方根误差可达5°以内,-3 dB波束宽度可达10°以内。

图17 噪声信号估计方位历程图

Fig.17 The bearing time recordings of surface ship noise

图18 滑翔机平台与水面航船位置态势图

Fig.18 Relative positional situation of glider platform and surface vessel

图19 目标估计方位均方根误差和波束宽度

Fig.19 RMSE and -3 dB beam width of target estimation azimuth

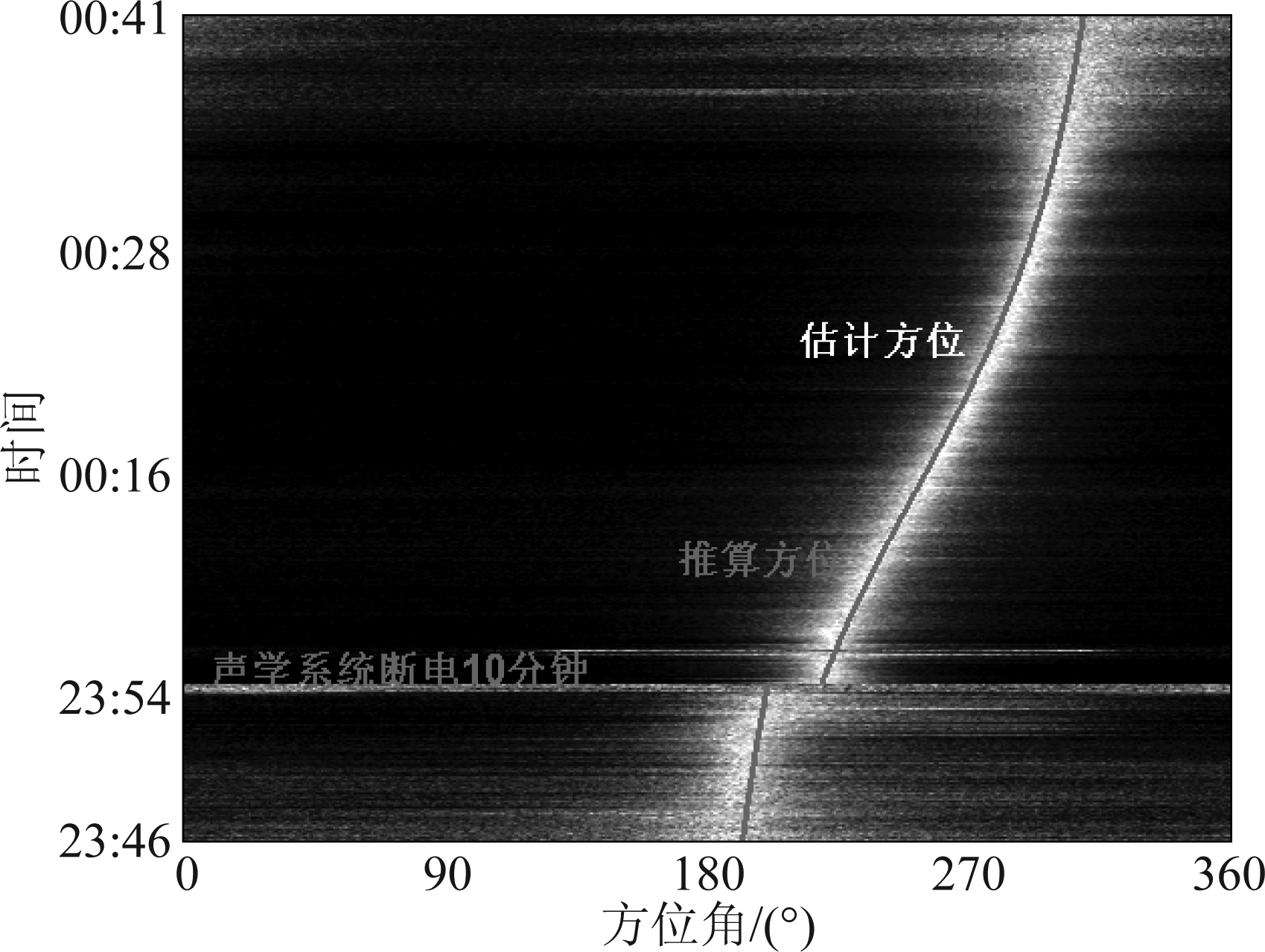

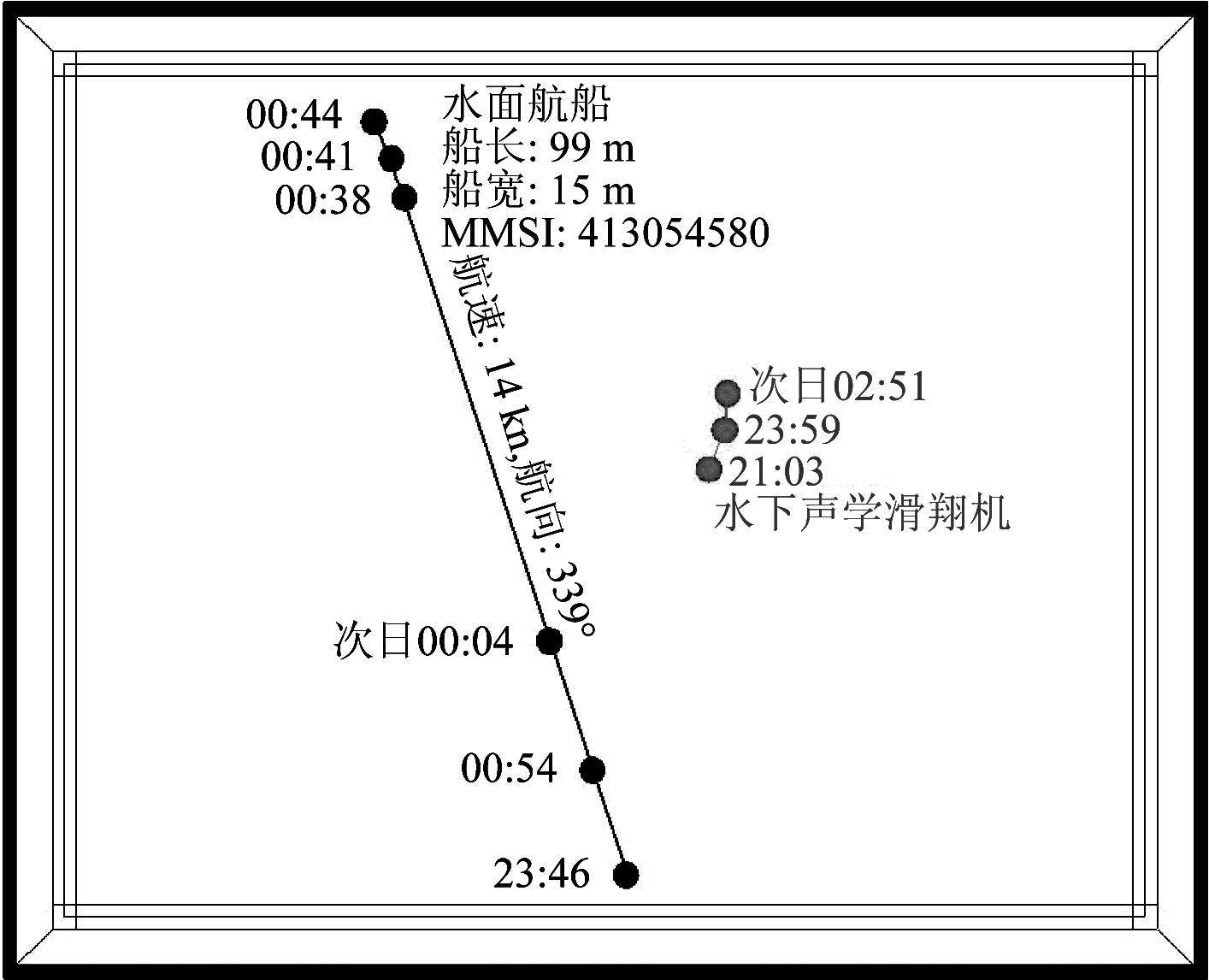

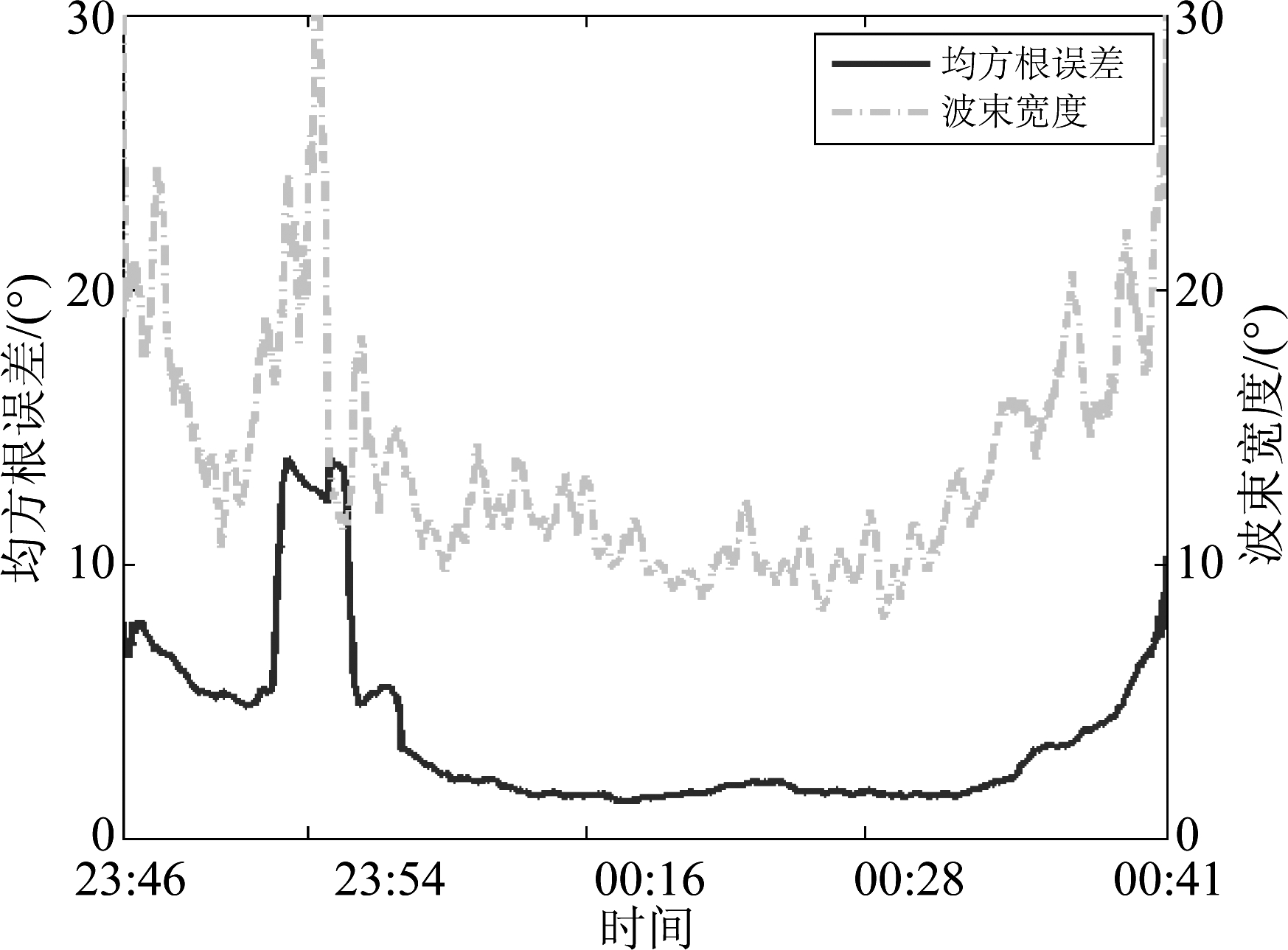

图20给出了2020年1月某天23:46~次日00:41时间段内水下声学滑翔机声学测量系统计算输出的水面航船(“南海救116”,MMSI:413054580,船长:99 m,船宽:15 m,吃水:6 m)噪声信号估计方位历程伪彩图,图中红色实线为滑翔机平台与南海救116船间的推算方位,滑翔机平台位置点通过21:03时刻滑翔机入水点和次日02:51时刻滑翔机出水点推算得到,其中,滑翔机在23:46~23:54时间段内以约25°的俯仰角向上滑翔,滑翔机平台深度由93 m上浮至海面;23:54~00:04时间段内,滑翔机声学系统断电停止工作,滑翔机平台在海面完成通信和姿态调整;00:04~00:41时间段内,滑翔机平台以约28°的俯仰角由海面下潜至深度411 m。图21给出了23:46~00:41时间段内水下声学滑翔机和水面航船相对位置态势图,期间,南海救116船航速14 kn、航向339°,与滑翔机平台最近距离为7.3 km,最远距离为14.4 km。结合图20和图21可以看出,水下声学滑翔机对航速14 kn的南海救116船最远探测距离为14.4 km。图22给出了水下声学滑翔机对南海救116船估计方位-3 dB波束宽度以及与推算方位间的均方根误差随时间变化曲线,由图22可以看出,在海面附近的时间段内,由于受海浪拍打影响,水下声学滑翔机目标估计方位均方根误差和-3 dB波束宽度均相对较大,而在滑翔机其他深度的时间段内,目标估计方位均方根误差可达5°以内,-3 dB波束宽度可达15°以内。

图20 噪声信号估计方位历程图

Fig.20 The bearing time recordings of surface ship noise

图21 滑翔机平台与水面航船位置态势图

Fig.21 Relative positional situation of glider platform and surface vessel

图22 目标估计方位均方根误差和波束宽度

Fig.22 RMSE and -3 dB beam width of target estimation azimuth

水下声学滑翔机海上目标探测方向研究是一项长期的、重要的、系统的研究工作,研究成果关乎我国海洋目标预警探测体系建设和海上空间安全核心问题,而开展不同海域、不同时间、不同场景水下声学滑翔机海上目标探测试验,并获取不同海洋环境条件下的目标测量数据和目标探测性能试验结果,是有效推进该项研究的重要手段。从历次开展的海上试验情况来看,水下声学滑翔机在海上目标探测方向的研究仍存在一些基础问题难以解决,例如大深度矢量水听器的稳定性和可靠性、单矢量水听器弱目标检测和多目标跟踪、复杂海洋环境条件下目标自主探测识别、水下声学滑翔机平台组网协同探测等,因此水下声学滑翔机海上目标探测试验继续开展是水下声学滑翔机走向实战化应用的重要工作。通过对历次海上试验结果的总结对比,并结合水下无人探测平台下一步研究方向,总结梳理出以下水下声学滑翔机海上目标探测试验仍需重点关注的几个方面:(1)大深度矢量传感器需进一步优化设计并长期进行耐压测试,重点提升声学测量系统的可靠性;(2)开展水下声学滑翔机长时间、长航程海上目标探测试验;(3)加强多水下声学滑翔机平台协同探测和多源信息融合水中目标综合判情技术研究。

水下声学滑翔机对海目标探测和性能评估需海上实测目标数据支持,鉴于水下声学滑翔机平台研制难度和海上试验需耗费大量人力、物力,以及技术保密未公开等原因,水下声学滑翔机海上目标探测性能方面的试验研究难以获取。针对上述问题,本文利用2019年8月和2020年1月2次南海试验数据,围绕水下声学滑翔机对不同类型水面航船探测情况进行总结,处理结果表明:水下声学滑翔机对水面航船目标最远探测距离可达14.4 km,目标估计方位均方根误差最优可达5°以内,在滑翔机平台与水面航船距离较近的位置点目标估计方位-3 dB波束宽度可达5°左右。本文工作有效验证了水下声学滑翔机在海上目标探测方面的可行性,并对水下无人平台在海上目标探测中的应用具有重要推动作用。

[1] Curtin T B, Belcher E O. Innovation in Oceanographic Instrumentation[J]. OCEANOGRA-PHY, 2008, 21(3): 44-53.

[2] Alvarez A, Caffaz A, Caiti A, et al. Folaga: A low-cost autonomous underwater vehicle combining glider and AUV capabilities[J]. Ocean Engineering, 2009, 36(1): 24-38.

[3] 俞建成, 刘世杰, 金文明, 等. 深海滑翔机技术与应用现状[J]. 工程研究-跨学科视野中的工程, 2016, 8(2): 208-216.

Yu Jiancheng, Liu Shijie, Jin Wenming, et al. The Present State of Deep-sea Underwater Glider Technologies and Applications[J]. Journal of Engineering Studies, 2016, 8(2): 208-216.(in Chinese)

[4] 沈新蕊, 王延辉, 杨绍琼, 等. 水下滑翔机技术发展现状与展望[J]. 水下无人系统学报, 2018, 26(2): 89-106.

Shen Xinrui, Wang Yanhui, Yang Shaoqiong, et al. Development of Underwater Gliders: An Overview and Prospect[J]. Journal of Unmanned Undersea Systems, 2018, 26(2): 89-106.(in Chinese)

[5] 刘璐, 肖灵, 刘亭亭. 水下滑翔机机械噪声基本特性研究[J]. 声学技术, 2017, 36(5): 221-222.

Liu Lu, Xiao Ling, Liu Tingting. Study on basic characteristics of underwater glider’s mechanical noise[J]. Technical Acoustics, 2017, 36(5): 221-222.(in Chinese)

[6] 刘璐, 肖灵. 混合驱动水下滑翔机自噪声测量及分析[J]. 中国舰船研究, 2017, 12(4): 132-139.

Liu Lu, Xiao Ling. Measurement and analysis of self-noise in hybrid-driven underwater gliders[J]. Chinese Journal of Ship Research, 2017, 12(4): 132-139.(in Chinese)

[7] 刘璐, 兰世泉, 肖灵, 等. 基于水下滑翔机的海洋环境噪声测量系统[J]. 应用声学, 2017, 36(4): 370-376.

Liu Lu, Lan Shiquan, Xiao Ling, et al. Measurement system of ambient sea noise based on the underwater glider[J]. Journal of Applied Acoustics, 2017, 36(4): 370-376.(in Chinese)

[8] Lu Liu, Ling Xiao, Lan Shiquan, et al. Using Petrel Ⅱ Glider to Analyze Underwater Noise Spectrogram in the South China Sea[J]. Acoustic Australia, 2018, 46(2): 1- 8.

[9] 尹云龙, 杨明, 杨绍琼, 等. 基于水下滑翔机的海洋声学背景场观测技术[J]. 水下无人系统学报, 2019, 27(5): 555-561.

Yin Yunlong, Yang Ming, Yang Shaoqiong, et al. Research on observation technology of oceanic acoustic background field based on underwater gliders[J]. Journal of Unmanned Undersea Systems, 2019, 27(5): 555-561.(in Chinese)

[10] María-Elena Fern ndez-García, Jorge Larrey-Ruiz, José-Luis Sancho-Gómez. Reducing the noise introduced by the engine of a moving autonomous vehicle for recording underwater sounds[J]. Applied Acoustics, 2019, 155: 250-259.

ndez-García, Jorge Larrey-Ruiz, José-Luis Sancho-Gómez. Reducing the noise introduced by the engine of a moving autonomous vehicle for recording underwater sounds[J]. Applied Acoustics, 2019, 155: 250-259.

[11] 王文龙, 王超, 韩梅, 等. 矢量水听器在水下滑翔机上的应用研究[J]. 兵工学报, 2019, 40(12): 2580-2587.

Wang Wenlong, Wang Chao, Han Mei, et al. Application Research of Vector Hydrophone Onboard an Underwater Glider[J]. Acta Armamentarii, 2019, 40(12): 2580-2587.(in Chinese)

[12] 王超, 孙芹东, 兰世泉, 等. 水下声学滑翔机目标探测性能南海试验分析[J]. 声学技术, 2018, 37(6): 149-150.

Wang Chao, Sun Qindong, Lan Shiquan, et al. Underwater acoustic glider target detection performance trial analysis in the South China Sea[J]. Technical Acoustics, 2018, 37(6): 149-150.(in Chinese)

[13] Holmes J D, Carey W M, Lynch J F, et al. An autonomous underwater vehicle towed array for ocean acoustic measurements and inversions[J]. Europe Oceans, 2005, 2: 1058-1061.

[14] Brian G. Ferguson, Kam W. Lo, Joshua D. Rodgers. Sensing the underwater acoustic environment with a single hydrophone onboard an undersea glider[J]. OCEANS 2010 IEEE, 2010.

[15] Yong Min Jiang, John Osler. Underwater source localization using a hydrophone-equipped glider[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 2013, 19: 1-5.

[16] Poulsen A J, Eickstedt D P, Ianniello J P. Bearing Stabilization and Tracking for an AUV with an Acoustic Line Array[J]. Oceans, 2006: 1- 6.

[17] 丁昊, 刘宁波, 董云龙, 等. 雷达海杂波测量试验回顾与展望[J]. 雷达学报, 2019, 8(3): 281-302.

Ding Hao, Liu Ningbo, Dong Yunlong, et al. Overview and prospects of radar sea clutter measurement experiments[J]. Journal of Radars, 2019, 8(3): 281-302.(in Chinese)

[18] 刘宁波, 董云龙, 王国庆, 等. X波段雷达对海探测试验与数据获取[J]. 雷达学报, 2019, 8(5): 656- 667.

Liu Ningbo, Dong Yunlong, Wang Guoqing, et al. Sea detecting X-band radar and data acquisition program[J]. Journal of Radars, 2019, 8(5): 656- 667.(in Chinese)

[19] 王文龙. 单矢量水听器姿态测量与目标方位估计研究[D]. 青岛: 海军潜艇学院, 2015.

Wang Wenlong. Attitude measurement and target orientation estimation of single vector hydrophone[D]. Qingdao: Navy Submarine Academy, 2015.(in Chinese)

[20] 王超, 孙芹东, 张林, 等. 南中国海“G-Argo”声学浮标目标探测能力分析[J]. 应用声学, 2019, 38(6): 1025-1032.

Wang Chao, Sun Qindong, Zhang Lin, et al. Analysis of target detection capability of “G-Argo” acoustic buoy in South China Sea[J]. Journal of Applied Acoustics, 2019, 38(6): 1025-1032.(in Chinese)

王 超 男, 1988年生, 山东章丘人。海军潜艇学院、青岛海洋科学与技术国家试点实验室, 助理研究员, 博士, 主要研究方向为海洋环境噪声与水声信号处理技术。

E-mail: 120107769@qq.com

孙芹东 男, 1986年生, 山东菏泽人。海军潜艇学院、青岛海洋科学与技术国家试点实验室, 助理研究员, 硕士, 主要研究方向为传感器制作与水下无人平台应用技术。

E-mail: sqd2010@163.com

张 林 男, 1979年生, 山东青岛人。海军潜艇学院、青岛海洋科学与技术国家试点实验室, 教授, 博士, 主要研究方向为海洋环境效应技术。

E-mail: zhanglinqtxy@163.com

王文龙 男, 1990年生, 山东青岛人。海军潜艇学院、青岛海洋科学与技术国家试点实验室, 博士, 主要研究方向为传感器制作技术。

E-mail: 272573121@qq.com

张小川 男, 1990年生, 湖北钟祥人。海军潜艇学院、青岛海洋科学与技术国家试点实验室, 讲师, 硕士, 主要研究方向为传感器制作技术。

E-mail: 271617995@qq.com